こんにちは。

インビンシブル吉岡(@invincible_ysok)です。

今回はギターをはじめて間もない人へ向けて、

ピッキングのコツや練習方法

を細かく解説していきたいと思います!

まずはじめに現実的なことを言うと、あやしい情報商材の宣伝文句などでよく見かける

といった魔法のような上達法は存在しません。あんなのはウソです。

現実的な上達法としては、何度も繰り返し練習するしかないのです。

しかしなにも考えずにダラダラ練習するのと、ポイントを押さえて集中して練習するのでは、明らかに上達の速度が違います。

というわけで今回は、ピッキングする時に意識すること・気を付けることについてなるべく細かく書いていきますので、このあたりを常に意識して練習してみてくださいね!

ピックの角度を意識しよう

ピッキング時のピックの角度は、大きく3種類に分類することができます。

- 順アングル

- 平行アングル

- 逆アングル

順アングル

順アングルとは、弦に対してピックが斜めに角度が付いた状態のピッキングを指します。

画像のように、ピックがネック側に傾いている状態が順アングルです。

平行アングル

平行アングルとは、弦に対してピックが平行に当たる状態のピッキングを指します。

逆アングル

逆アングルとは、弦に対してピックが斜めに角度が付いた状態のピッキングを指します。

ピックに角度が付いているという点では順アングルと同じなのですが、画像のようにブリッジ側に傾いている状態が逆アングルです。

親指が外側に結構曲がる人じゃないと、このピッキングは難しいかもしれません。

ピッキングの角度を安定させよう

それぞれの角度には音や弾き心地に違いがあるのですが、今はまだそのような段階ではないので、いったん置いておきます。

まず初心者の状態でなにが大事なのかと言いますと、

「ピッキング時の角度を安定させる」

ということが最初の課題になります。

弾く弦が変わった時にピッキングの角度が変わってしまうということが、ピッキングに慣れていない初心者の方にはありがちです。

たとえば6弦と1弦をピッキングする時にも、なるべく同じ角度でピッキングできるように意識してみてくださいね。

ちなみに、先ほどの3種類のピッキングについてですが、弾きやすければどのタイプで弾いても問題ありません。

一般的には、

「平行アングル~やや順アングル気味」

ぐらいの角度でピッキングする人が多いと思います。

大事なのは、「力を入れず」に「安定して」ピッキングできるようになることです。

先ほども書いたように、ピッキングの角度が変わると音は変わります。

ですので、将来的には出したい音によってピッキングの角度を使い分けることができるようになるのが理想です。

だけど、それはあくまで

「同じ角度で弾くことができる」

という基本テクニックを持った上での話になります。

まずは、弦が変わっても常に同じ角度でピッキングができるように意識してみてくださいね。

ピッキングの軌道を意識しよう

コードストロークなど、複数の弦を同時にピッキングする時にはピッキングの軌道を意識するようにしましょう。

つまり、弦が変わってもピッキングする位置が変わらないよう、下の画像のように弦に対してなるべく垂直にピッキングするように意識して練習してください。

肘を振ってピッキングすると手は肘を中心に円軌道を描くので、弦によってピッキングする位置が変わりやすくなります。

また、立った時にギターの位置が低いとネックがかなり斜めになるので、弦に対して斜めに弾いてしまいやすくなります。

以上のことから、下の画像のように

「高音弦に行くほど、ブリッジ寄りをピッキングしてしまう」

ということが初心者の方にはありがちなので、注意して練習してみてください。

自分がどのようなピッキングをしているのか、また他のギタリストとはなにが違うのかを客観的に見ることは勉強になりますよ!

ギターの弦は、弾く位置によって音が変わります。

大まかにはブリッジ寄りで弾くとシャープな音に、ネック寄りで弾くと丸い音になります。

このあたりは完全に好みなので、自分が良いと思う位置で弾いて問題ありません。

実際に、多くのギタリストは自分の出したい音によってピッキングする位置を変えています。

ただ、まずは

「同じ位置で垂直に弾ける」

という基本テクニックがあってこそ、音を変えたい時に自分の意思で音を変えることができるのです。

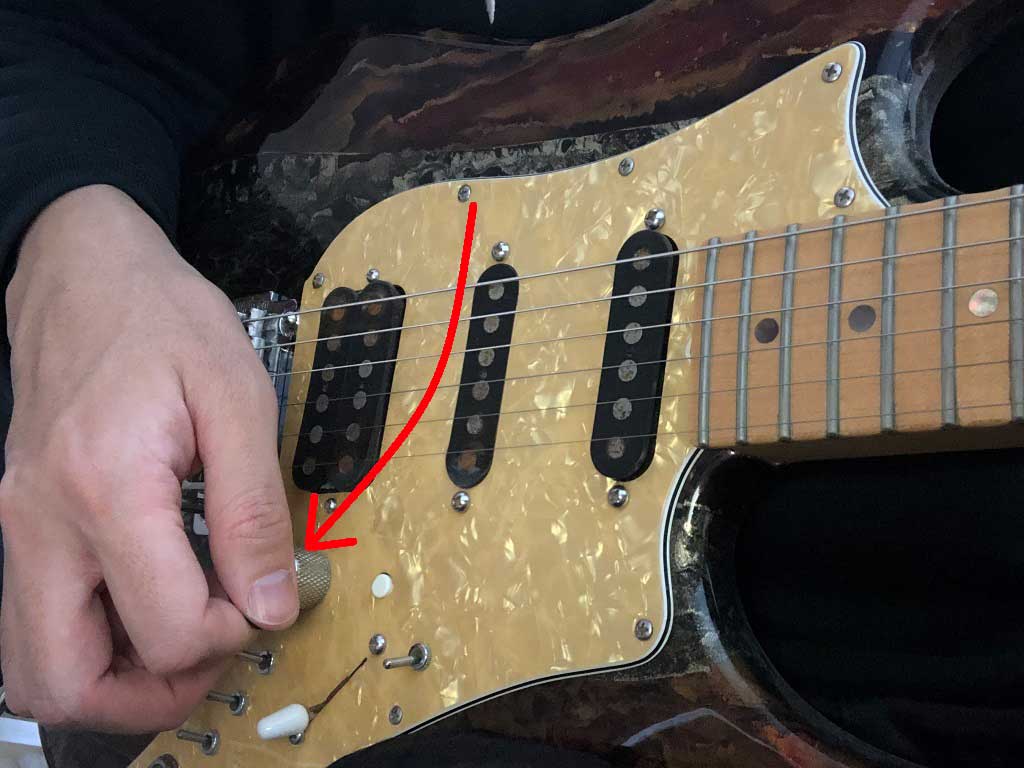

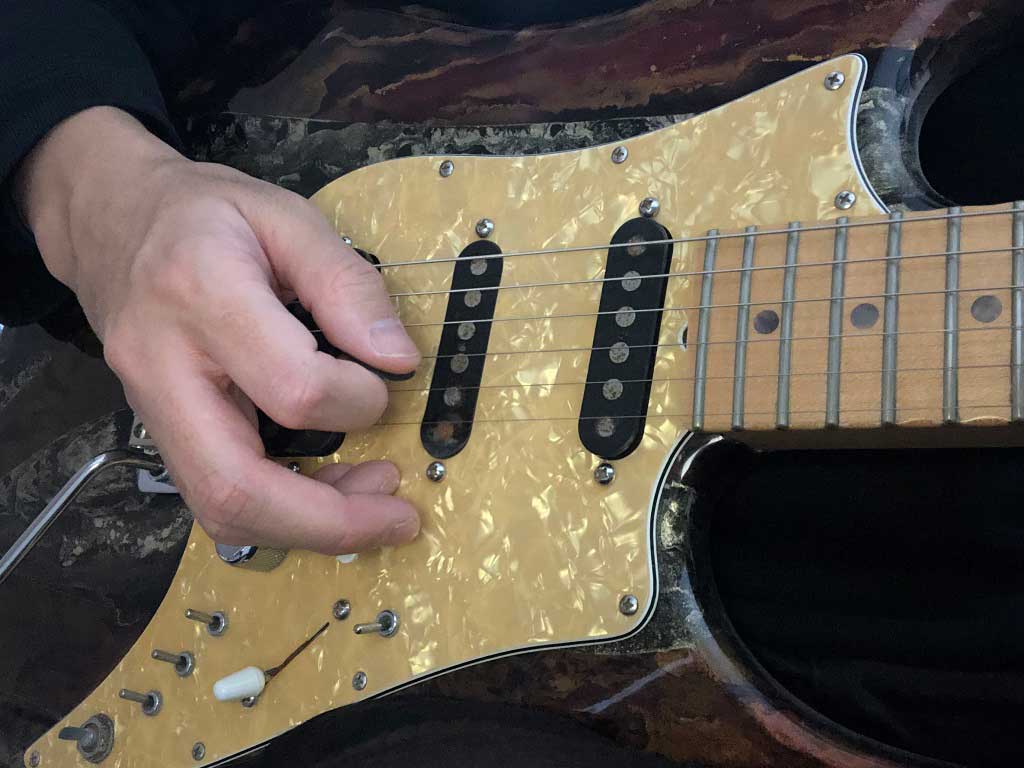

まずは、上の画像のようにピックアップが3つあるギターならばセンターピックアップ(真ん中)あたり。

レスポールのようにピックアップが2つあるギターならば、それぞれのピックアップの真ん中あたりを弦に対して垂直にピッキングするよう、意識して弾いてみてください!

フィンガリングする手につられないように注意

ピッキングに慣れていないとたまに起こるのが、フィンガリングする手が左右に移動した時にピッキングする手もつられて左右に動いてしまう、というミスです。

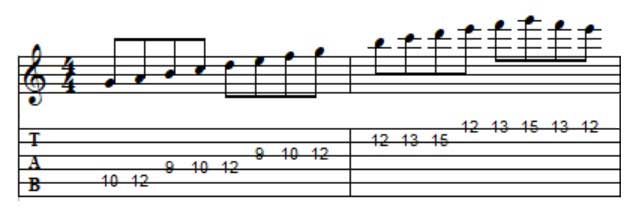

たとえば、こんなフレーズがあったとします。

1小節目から2小節目への変わり目でフィンガリングする手の位置が大きく移動しますよね。

こんな時、フィンガリングに集中しないと押さえる場所を間違えてしまう可能性が高くなってしまいます。

しかし、フィンガリングに集中するということは、それだけピッキングへの意識が薄くなってしまいます。

そんな時に、フィンガリングする手につられてピッキングする手も一緒に移動してしまう、というようなことが起こってしまいます。

まぁ、コレについては気にしながら練習していたら割とすぐに克服できると思うので、とりあえず頑張ってください(^o^)丿

ピックはなるべく力を抜いて持とう

ピックを持つ指は、できるだけ力を抜くことが重要です。

これは基本的に、コードストロークの時であっても単音弾きの時であっても同様です。

慣れないうちは、特にコードをジャカジャカ弾いた時などにピックが弦に引っ掛かり、指からズレて落としそうになることが多いです。

私も、人生初ライブではしっかりピックを落としました(´Д⊂ヽ

-

【初心者】初ライブの恥ずかしい思い出を語るので聞いてくれ【バンドやろうぜ】

続きを見る

しかし指に力を入れてピックを持つと、ピッキングした時に弦へのアタックが強くなり過ぎるので音がちゃんと出てくれなかったり、弦が切れてしまう可能性が増えます。

余った指の位置を意識しよう

ピッキングをする時は、ピックを持っていない指の位置も意識してみましょう。

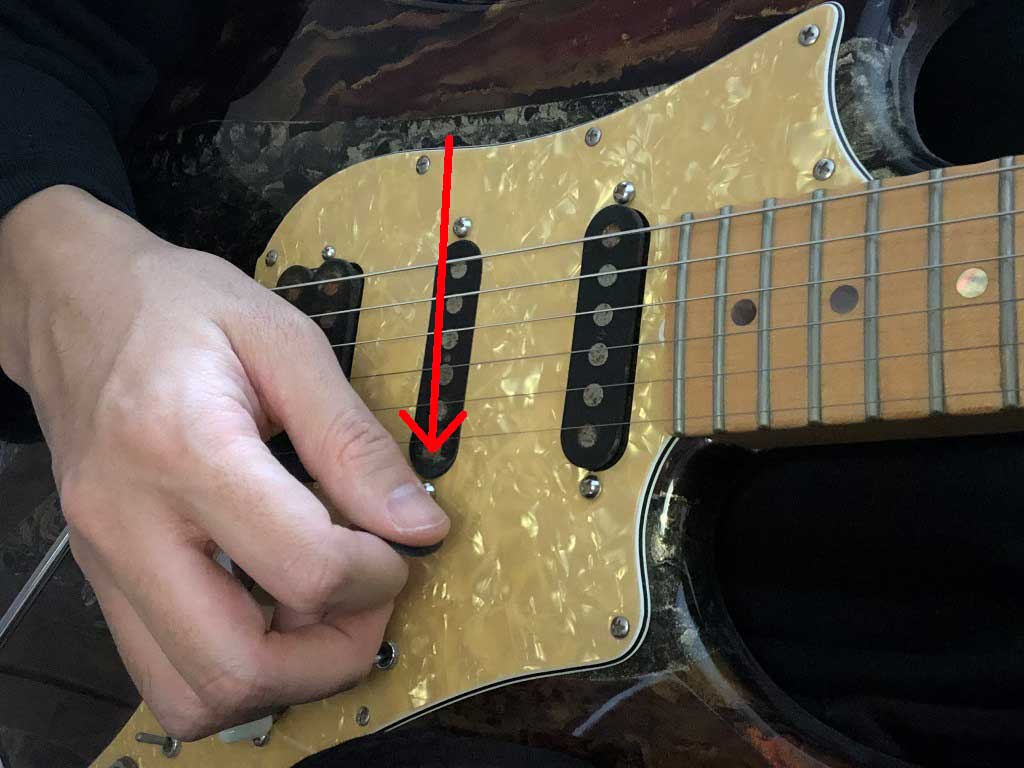

薬指と小指をピックガードに置いているフォーム

薬指と小指をピックガードに置いているフォーム

余った指をピンと伸ばしたフォーム

余った指をピンと伸ばしたフォーム

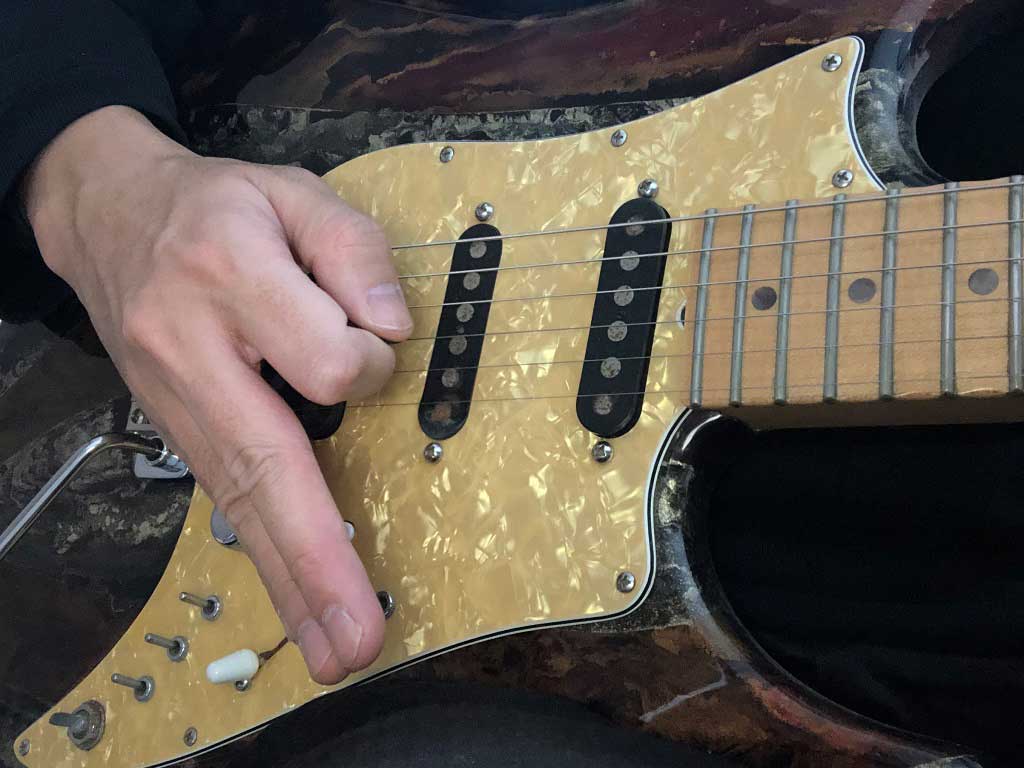

余った指を置くこともなく、自然に握りこんだフォーム

余った指を置くこともなく、自然に握りこんだフォーム

まず、この余った指の処理についてですが「これがベスト」というフォームはありません。

というのも、人によってバラバラ過ぎるので、演奏していく中で自分に合ったフォームを見つけるしかないんですよね。

一般論として申し上げるならば、コードストロークの時はほとんどのギタリストが全ての指をブラブラさせて弾きます。

なぜなら、余った指をピックガード(ボディ)にくっ付けてピッキングすると、手首のスナップを効かせた大振りのピッキングができないからです。

しかしギターソロやパワーコードなど、それ以外のフレーズの時はピックガード(ボディ)に指を付ける人の割合が増えてきます。

指をボディに置くことのメリットとしては、弦に対して手の位置を把握しやすい(ミスピッキングを減らせる)ことや、ピッキングが小さい動作で安定しやすいことが挙げられます。

個人的には、単音弾きなどの細かい動作をする時には、いくつかの指をピックガード(ボディ)に付けることをおすすめしたいです。

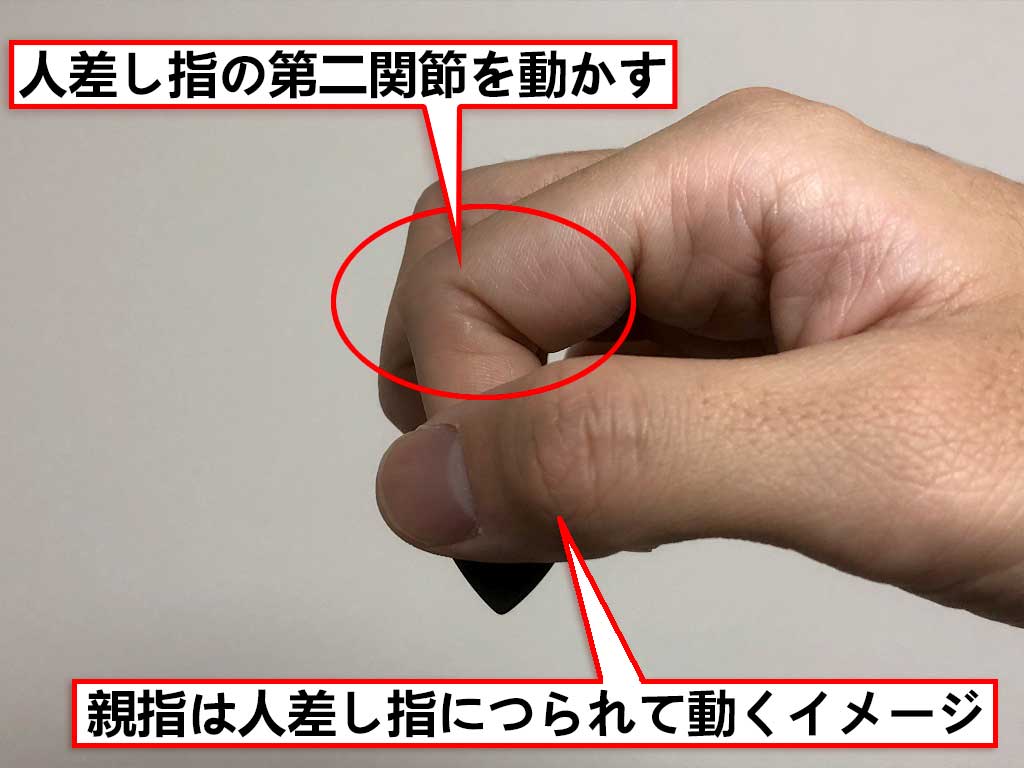

おまけ:親指・人差し指の屈伸を意識しよう

最後に、親指・人差し指の屈伸によるピッキングについて少し説明したいと思います。

この演奏法は「全ての人におすすめしたい基本技術」という訳ではありません。

ですので、「自分には合わなさそう」と思ったら、ここは無視して頂いて問題ありません。

ほとんどのピッキングは、手首を振ってピックを動かしますよね。

これは手首ではなく、ピックを持っている指の関節の屈伸だけでピッキングをする方法です。

フォームにムダがなく速いピッキングが可能なので、特に将来的に超速弾きをしたいなどと思っている方には、割とおすすめしたい方法です。

ただこのピッキングの動作って、日常では全く使うことのないような動きなんですよね。

つまり、習得するには完全にゼロからの訓練が必要になります。

動きのメインとしては親指ではなく人差し指です。

どちらかと言うと親指はアクセントを付ける時などに意識して動かすようなイメージで、基本的には人差し指につられて動くだけのような位置付けです。

ちなみにこのタイプのピッキングの最高峰クラスのギタリストとしては、神バンドなどで活躍する大村孝佳氏が挙げられますね。

おそらく最初から素早くこの動作ができるという人は、ほとんどいないと思います。

とにかくスローから練習して、この動きを指に覚えさせることが大切になります。

ですので、この屈伸を利用したピッキングだけでは超速弾きに対応できないので、屈伸ピッキングと手首を使ったピッキングをミックスして弾いています。

最後に

今回はピッキングの基本的な部分について、掘り下げて書かせて頂きました。

ある程度ギターが弾ける人は既に知っていたり、または無意識にやっていることばかりだと思います。

ピッキングはかなり個性が出るところなので、100%全員に当てはまる正解のような演奏法はありません。

ただ、それでも大多数の人に共通する「押さえておくべきポイント」について書いておりますので、意識して練習して頂ければ何も考えずに練習するよりも効率的に上達できると思います。

手に負担がかからない程度に、楽しみながらギターの練習を頑張ってくださいね!

一緒に頑張っていきましょう\(^o^)/