こんにちは。

インビンシブル吉岡(@invincible_ysok)です。

今回はギターをはじめて間もない初心者の人へ向けて、

早いうちに覚えておきたい基本的なコード

について、押さえ方や綺麗に音を出すコツなどを細かく解説していきたいと思います!

中にはギターをはじめて間もない状態だと押さえるのが難しいコードもありますが、上手く押さえられない場合の別の弾き方なども書いています。

できないものは後回しにしても大丈夫ですので、焦らずに自分のペースで頑張ってくださいね。

コードが少し押さえられるようになってきたら、コードチェンジを速めるためのコツをこちらの記事に書いていますので、参考にして頂ければと思います!

関連記事

コードの基本知識

まずはじめに、コードに関しての基本的な知識を少し書きたいと思います。

すでに知っているという人や、「とりあえず押さえ方だけを知りたい」という人は、この項目は飛ばして頂いてもOKです。

といった人は、軽く読んでもらった方が理解が早くなると思いますよ!

(訳分からん!ってなったら飛ばしてもらってもOKです)

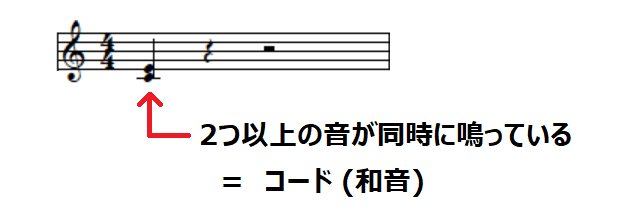

2つ以上の高さの異なる音の塊=コード(和音)

まず「コードとは何か」についてですが、

2つ以上の高さの異なる音が、同時に鳴っている状態の音

と思って頂ければOKです。

学校の音楽の授業で「ドレミファソラシド」は習ったことがありますよね。

このうちのどれか2つ以上、たとえば「ド」と「ミ」が同時に鳴った音。それがコードです。

「2つ以上」なので、3つまたは4つ以上の音が同時に鳴っているものも和音です。

Point

音楽用語は基本的にイタリア語なので、「ドレミファソラシド」もイタリア語です。

英語では上の画像のように、「CDEFGABC」のアルファベットで表現します。

後述しますがコードの名前は英語で表現するのが一般的なので、英語での音名表記に慣れていない人はこれを機に覚えてしまいましょう!

現代音楽は三和音と四和音が基本

現代音楽では、

「3つの音を同時に鳴らした音=三和音」

または

「4つの音を同時に鳴らした音=四和音」

がコードの基本となっています。

もちろん2つの音で作られたコードや、5つ以上の音で作られたコードなども存在します。

ただ、ポピュラーミュージックの9割ぐらいは三和音か四和音で作られているので、まずはここを覚えておけば間違いありません。

ちなみに、今回ご紹介するコードはすべて三和音です。

四和音がない理由ですが、四和音は

「三和音の持つ雰囲気をベースとして、そこへ1音足すことにより更に細かいニュアンスを付加したコード」

が圧倒的に多いのです。

つまり、多くの場合曲の雰囲気の決め手となっているのは三和音なんですね。

三和音こそが基本の中の基本と言っても良いと思います。

ですので四和音は別の機会にご紹介するとして、とりあえず今回は三和音に絞ってご紹介していきたいと思います。

選ぶ音によってコードの雰囲気が決まる

仮に3つの音を同時に鳴らすとして、どの音を選ぶかによって音の雰囲気が変わります。

「ド」「ミ」「ソ」の3つを同時に鳴らすと「明るい雰囲気」のコード。

「ラ」「ド」「ミ」の3つを同時に鳴らすと「もの悲しい雰囲気」のコード。

詳しい話は省略しますが、これは

「同時に鳴る音と音の音程差が、どれぐらいあるのか」

によって、「明るい雰囲気」だったり「もの悲しい雰囲気」だったりがある程度決まっているのが理由です。

コードにはそれぞれ名前が付けられている

音と音の間隔によってコードの雰囲気が決まるわけですが、その

「任意の間隔(音程差)で並べられた複数の音」

には、ルールに基づいて名前(コードネーム)が付けられています。

「ドとミとソ(CとEとG)の音が並んでいる場合」は、「Cメジャー」

といった感じです。

まずは「メジャー」と「マイナー」から

今回は全部で6個のコードをご紹介するのですが、コードの種別としては「メジャーコード」「マイナーコード」の2種類だけです。

たった2種類ですが、この2つがほぼすべてのコードの基礎となります(例外あり)。

ややこしいコードに手を出す前に、まずはこのメジャーとマイナーをしっかり覚えることが成長への近道ですので、まずはここから覚えていきましょう!

メジャーコード

メジャーコードとは、「明るい雰囲気」の響きが特徴のコードです。

理論的な話になると難しいかもしれないので今回は省略しますが、とりあえず最初はそんな覚え方でOKです。

C(ド)が基準になるメジャーコードはCメジャーコード、F(ファ)が基準になるメジャーコードはFメジャーコードとなります。

楽譜に記載する場合は、「C Major」「C M」「C maj」など色々な書き方がありますが、単に「C」とだけ記載してメジャーコードを表すことも一般的です。

マイナーコード

対するマイナーコードとは、「もの悲しい雰囲気」の響きが特徴のコードです。

A(ラ)が基準になるマイナーコードはAマイナーコード、E(ミ)が基準になるマイナーコードはEマイナーコードとなります。

楽譜に記載する場合は、「A Minor」「A min」などと書く事もありますが、「Am」のように記載するのが一般的です。

専門用語

ここでは、コードに関する知識の中で

「これだけ知っていれば、とりあえずは何とかなる」

というものをいくつか書いていきます。

知らなくてもギターを弾くことはできるので、面倒だったら読み飛ばして頂いても問題ありません。

が、将来的に色々なコードを覚えていく際には知っておいた方が良い内容ですので、暇な時にでも覚えて頂ければと思います。

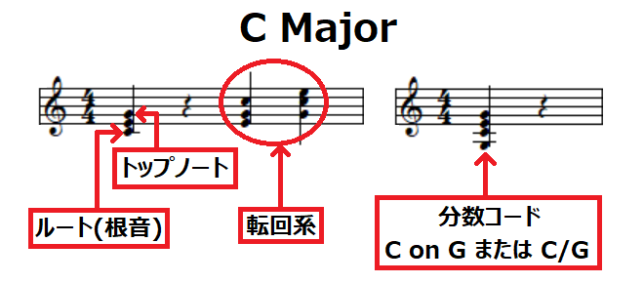

ルート(根音)

ルートとは、コードの中で基準になっている音、と認識して頂ければとりあえずOKです。

Cメジャーコードであれば、「C(ド)」の音がルートになります。

トップノート

鳴っているコードの中で、一番高い音のこと。

例えば下から順に「ド、ミ、ソ」の3音が鳴っている場合、一番高い「ソ」がトップノートになります。

正直、覚えていなくても特に問題はありません。

転回系

転回系とは、コード内の音の順序が入れ替わっている状態のことを言います。

例えばCメジャーは構成音が下から順に「ド、ミ、ソ」です。

(ドが最低音で、ソがトップノート)

この順序が入れ替わり、「ミ、ソ、ド」のように並んでいるものを転回系と呼びます。

音の順序は変わってしまっても、構成音は変化しない(オクターブが変わる音はありますが)ため、響きに大きな変化はありません。

この転回系という言葉は別に覚えていないとすぐに困るようなものではありません。

しかしギターでコードを弾く場合、この転回系の考え方は割とよく使うので、こういう考え方があるということは覚えておいてくださいね。

分数コード

多くの場合、コードの最低音はルート音ですが、たまに例外があります。

その例外を表記する際に、この分数コードを使用します。

(今回は分数コードは出てこないので、読み飛ばして頂いても大丈夫です)

例えばCメジャーコードが鳴っているけど、最低音がGの場合など。

そういった場合に

C on G または C / G

といった書き方をします。

前置きが長くなりましたが、ここから具体的に各コードの弾き方を見ていきたいと思います!